藤沢市鵠沼海岸の歴史と特徴

辻堂(藤沢市)の歴史と現在の特徴について、整理してみます。

| 中世以前~鎌倉時代 | 辻堂という地名の初出は、13世紀頃。史料「足利尊氏関東下向会議次第」(1335年)に「辻堂」が登場するとされています。辻堂の元々の地名は「八松ヶ原」「八的ヶ原(やまとがはら)」など呼ばれており、松林があり、かつて弓の的を設けていた場所であったという説があります。 宝泉寺、阿弥陀堂、宝珠寺といった御堂・寺院が、村の拠点および信仰の中心として機能していたことが地名由来の一説に含まれます。 |

| 江戸時代 | 辻堂は田畑・松林・砂地・沼地が混ざった自然豊かな地で、漁業・農業など生活の基盤がありました。湿田や沢地(沢=ぬかるみや小川など)が多く、菖蒲沢などの地名にも反映されています。 |

| 近世~明治 | 辻堂海岸近くは、江戸幕府期に「相州炮術調練場」(砲術鍛錬場)として指定され、その後、明治期には旧鉄砲場の敷地が海軍省に買収され、演習場や射撃場として使われた時期があります。 明治22年(1889年)には、辻堂村などが他の村と合併して「明治村」となった区域の一部となりました。 |

| 20世紀~戦後 | 東海道線の「辻堂駅」が1916年に開業し、交通の便が改善されて少しずつ都市との結びつきが強まります。 戦後~高度経済成長期にかけて、砂丘や湿地などが宅地・工場用地として埋め立て・開発され、集落風景は変化してきました。 |

| 現代 | 駅前の再開発、商業施設や公共施設の整備が進み、住環境としての人気が高まっています。 海岸周辺・海浜公園などレジャー施設も整備され、湘南ライフスタイルの象徴のひとつとなっています。 |

特徴・魅力・現在の姿

辻堂は、住む場所としての利便性と自然・景観のバランスが取れたエリアという印象が強いです。以下、具体的なポイントを挙げます。

- 交通の利便性

- JR東海道線「辻堂駅」があることで、都心(東京方面・横浜方面)へのアクセスが比較的良い。通勤・通学の拠点として機能。

- 商業・公共施設の充実

- 駅前や駅北口の再開発でショッピングモールや商店が増えてきている。テラスモール湘南などが近隣にあり、買い物や飲食などの利便性が上がっています。

- 自然・海・レジャー環境

- 辻堂海水浴場:比較的落ち着いた雰囲気で、家族でゆっくり海を楽しめます。夏には海の家や監視員体制など海水浴シーズンの設備もあります。

- 住環境・街づくり

- 再開発・都市計画が進み、駅北側の工場跡地などを含めて街のデザイン・利便性を向上させようという動きが強い。緑地や公園、歩きやすさ等にも配慮したまちづくりが意識されています。

- 住みやすさの評価

- 「本当に住みやすい街大賞」で首位を取るなど、住民・専門家からの評判が高い。理由として「交通便利」「自然が近い」「商業施設・医療施設・公共施設が揃っている」などが挙げられています。

- 都市化・課題

- 開発が進むとともに、かつての自然地形(湿地・砂丘等)が失われてきている部分もある。土地の制約や海岸環境・自然保護のバランスが課題です。

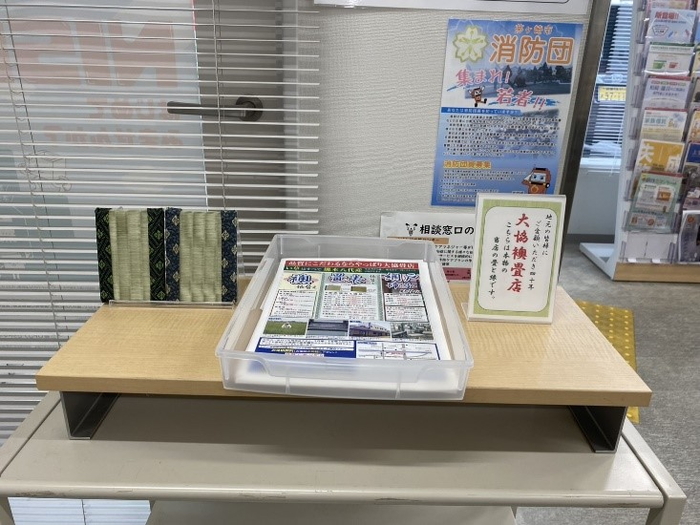

年々薄れゆく日本の伝統文化、日本家屋、和室、そして畳の香り、襖や障子などの紙の文化を後世に遺したい。そんな想いで大協畳襖店は日々を過ごしております。

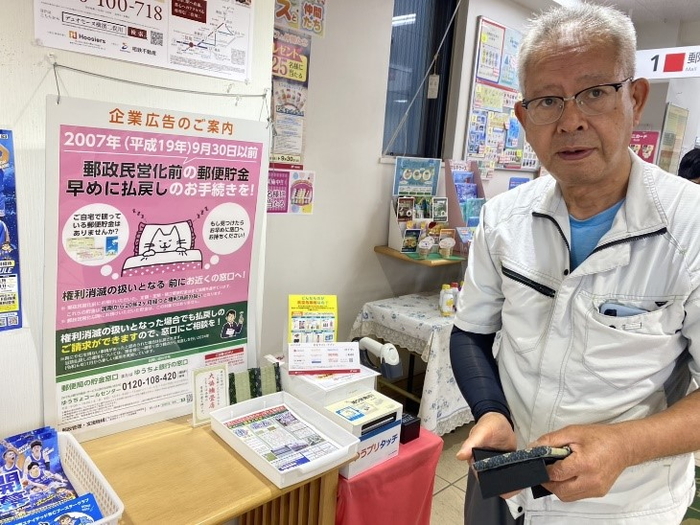

その想いを伝えたくこの度、郵便局数か所に本物の畳表を使った畳の見本とご案内チラシを置かせていただいております。辻堂周辺の郵便局にも置かせていただいております。

Related posts